こんにちは。織田です。

今回は2021年公開の映画『夏への扉 キミのいる未来へ』をご紹介します。

1957年に発行されたロバート・A・ハインライン氏のSF小説を原作に、三木孝浩監督、脚本・菅野友恵さんにより日本を舞台に映画化。山﨑賢人さん、清原果耶さんといった面々が出演しています。

1回目を鑑賞した後に原作小説も読んでみたんですが、変更点など含めてとても素晴らしい映画化だったと思います!

この記事では原作を読んだ印象や、原作からの変更点にも触れつつ感想を書いていきます。

感想部分はネタバレを含みますので、映画をまだご覧になっていない方はご注意ください。

あらすじ紹介

予告編

予告編を観た印象と実際に映画を観た印象は少し異なりました。

「1995年の僕と 2025年の僕で 絶対君を救う」

これは確かに『夏への扉』の根幹を成すテーマであるものの、もう少し「君」を救うキラキラとした恋愛要素が強いのかなと思ってたんですね。けれどそうじゃなかった。

1995年、2025年。二つの時代を行き来する主人公の冒険譚としての側面も強く、SF作品としてもとても面白かったです。

将来を期待される科学者の高倉宗一郎は、亡き養父である松下の会社で研究に没頭していた。

早くに両親を亡くしずっと孤独だった宗一郎は、

自分を慕ってくれる松下の娘・璃子と愛猫ピートを、

家族のように大事に思っていた。

しかし、研究の完成を目前に控えながら、宗一郎は罠にはめられ、冷凍睡眠させられてしまう。目を覚ますと、そこは30年後の2025年の東京、

宗一郎は研究も財産も失い、璃子は謎の死を遂げていた―

スタッフ、キャスト

| 監督 | 三木孝浩 |

| 原作 | ロバート・A・ハインライン |

| 脚本 | 菅野友恵 |

三木孝浩監督は『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』(2016)で、不思議な時間軸を舞台にした感動作を撮っています。

また脚本の菅野友恵さんは、タイムリープの代表的作品『時をかける少女』(2010・実写版)などを手がけています。仲里依紗さん、中尾明慶さんが出演した本作もとても良かったです。

この後の感想で触れますが、『夏への扉』は原作からの差し引きが本当に素晴らしい映画でした。

| 高倉宗一郎 | 山﨑賢人 |

| 松下璃子 | 清原果耶 |

| 白石鈴 | 夏菜 |

| 松下和人 (璃子の叔父) |

眞島秀和 |

| 坪井剛太 | 浜野謙太 |

| 遠井教授 | 田口トモロヲ |

| ピート(猫) | パスタ ベーコン |

| 松下功一 (璃子の父) |

橋爪淳 |

| 佐藤みどり | 高梨臨 |

| 佐藤太郎 | 原田泰造 |

| 藤木直人 |

宗一郎の愛猫・ピートを演じたのはパスタちゃんとベーコンちゃん。Real Soundさんの記事によると、寄りのシーンはパスタちゃん、アクションシーンはベーコンちゃんと、分担して撮影に臨んだそうです。

映画『夏への扉』の作品情報については、MIHOシネマさんの記事であらすじ・感想・評判などがネタバレなしで紹介されています。合わせて観たい映画なども掲載されていますので、是非ご覧になってみてください!

以下、感想部分で作品のネタバレや展開に触れていきます。未見の方はご注意ください。

映画のネタバレ感想

ここからはネタバレありで『夏への扉』の感想を書いていきます。

本当に良い映画だなと思ったわけですが、特に印象に残ったのは把握のしやすさと物語のスピード感でした。これは原作を読んでから再鑑賞して改めて実感しました。

5つの項に分けてご紹介させていただきます。

- ヒューマノイド・PETEの追加

- 舞台設定の変更

- 説明のスリム化

- “救われる”璃子への感情移入

- 主人公・山﨑賢人の好演

藤木直人を追加したメリット

🐾 #藤木直人 as ヒューマノイドロボット

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

宗一郎を助ける

2025年のヒューマノイドロボット。#夏への扉🚪#夏ドア🚪#キミのいる未来へ#2月19日公開 pic.twitter.com/U6wSQBfvT2— 映画『夏への扉 -キミのいる未来へ-』公式【絶賛上映中🐈】 (@natsu_doormovie) November 10, 2020

まずは藤木直人さんが演じたヒューマノイドロボット「PETE」(ピート)についてです。

主人公・宗一郎(山﨑賢人)のバディ役として作品に大きな影響をもたらす人型ロボット。簡単に言うとドラえもんみたいな感じで宗一郎をサポートしていくわけですが、彼は原作には登場しない、映画オリジナルのキャラクターです。

このPETEの存在が、物語にスピード感を与えたり、宗一郎の内面を深掘りする要素をもたらしていました。

ロボットを演じる藤木直人

2025年の世界で目覚めた宗一郎(山﨑賢人)の前に現れたPETE藤木直人。

長い間コールドスリープ(冷凍睡眠)にあった患者の社会復帰をヘルプするための、介護担当ヒューマノイドロボットです。

お仕事ヒューマノイドは病院だけでなく2025年の社会の至る所で活躍していて、背筋を伸ばし、首をゆっくりと回しながら相手に焦点を合わせ、機械的な発音で、しかし流暢にコミュニケーションを取ります。ちょっと独特な瞳を除いては、外見は生身の人間とほぼ一緒です。

ロボット的動作を藤木直人さんが演じている時点で既に面白いんですが、この「PETE」、人の“役に立つ”能力的なところはもちろん、血が通っているのではと思わせるほどに人間味がありました。

宗一郎の心の冬を解かすPETE

さっさと病院から出せと反発する宗一郎に「メンドクセー」と捨て台詞を残し、お供するようになってからは「高倉」と呼び捨てるなど、ちょいちょい口の悪いPETE。ベルサイユのばらを読みながら発声練習のごとく「あははははは」と壊れた笑い方をするのも印象的です。

緊張感の続く展開にあって笑える一コマですよね。

PETEは人間の好奇心にあたる部分が特化しすぎていて、ヒューマノイドとしてはバランスを欠いている「欠陥」のようで、企業の受付嬢ヒューマノイドをナンパしていたり、一癖も二癖もあるロボットです。

🗣 #山﨑賢人さんに質問 8

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Q:ロボット役の #藤木直人 さんについて最高にキュートなロボットでした。藤木さんが演じられることによって、口が悪いところも含めて(笑)よりキュートなロボットになったんじゃないかなと思います。#夏への扉🚪 #夏ドア#キミのいる未来へ pic.twitter.com/UIjSmmZRLx

— 映画『夏への扉 -キミのいる未来へ-』公式【絶賛上映中🐈】 (@natsu_doormovie) June 21, 2021

山﨑賢人さんは藤木さんのPETEを「キュート」と評しています。宗一郎はPETEに反発したり呆れたりしつつも、彼の一筋縄では行かない部分に対して感情を表すようになっていきます。

PETEが現れる前の宗一郎(一度目の1995年)は、そこまでキャラクターが深掘りされていませんでした。悲しみや怒りを表面化することはあっても、それはあくまで運命に翻弄され続ける中で起こりうる当然の反応であり、宗一郎自身がどんな性格なのかというのは描かれていませんでした。おそらく意図的に。

けれどPETEと出会ってから、宗一郎は明らかに饒舌になり、彼の挙動に突っ込んだり、イラっとしたり、PETEの目を指で見開いて彼のシステムを探ったりと、主体的な行動を取っていきます。キャラ変といっても差し支えないのではないでしょうか。

一方のPETEも当初はエコーの効いた、いかにも機械的な声を発していましたが、タクシーに同乗するあたりからエコーが抑えられて生身の人間っぽい響きになっていったように見えました。宗一郎に変化を与え、また宗一郎から変化を与えられる、相互に成長していく様子がうかがえます。

宗一郎がPETEと関わることで自分の歴史を知ったように、PETEもまた自身の源流を紐解いていきます。「宗一郎の子供です」と璃子(清原果耶)に自己紹介したシーンはその最たるものではないでしょうか。

この後「説明のスリム化」でも触れますが、オリジナルキャラクターPETEの挿入は映画の大きな成功だったと思います。

舞台設定の変更

続いて原作小説と比較した、作品舞台の変更点を見ていきます。

「未来→未来」と「過去→未来」

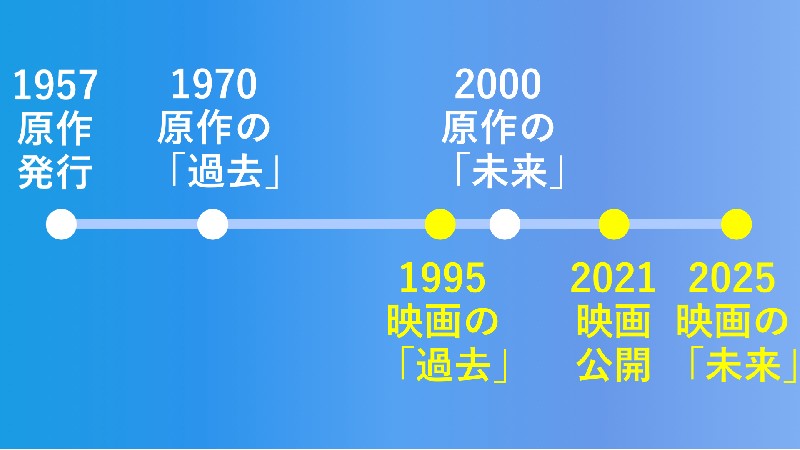

原作はアメリカを舞台にしており、1956年に発表。

当時から見た近未来である1970年をスタート地点に、そのさらに遠い未来である2000年へ主人公・ダンがコールドスリープを経て達するという作品です。つまり小説における「過去」・「未来」どちらも、作者・ハインライン氏の空想世界になります。

一方で映画は日本を舞台に、1995年と2025年の2地点をベースに描かれています。

公開が2021年なので、「未来」の2025年はすぐ数年後に訪れるであろう、我々が想像できる未来です。また「過去」は、三木監督や観る人たちが通ってきた文字通りの過去になります。

宗一郎(山﨑賢人)が生まれた1968年の世相で「三億円事件の犯人が捕まった」という叙述があったことからも、必ずしも史実に基づいたものではありませんが、1993年にリリースされたミスチルの「CROSS ROAD」や当時の電子機器などを象徴的に使っていることからも、記憶や再現性を重視したものだと思います。

映画と原作の時代設定の違い

原作と同じように「未来→未来」の世界を描くのであれば、起点2030年→コールドスリープ後を2060年みたいになったはずですけど、そうしなかった。分かりやすさという面で個人的には良かったと思います。

「かもしれない」を楽しめる原作

「かもしれない」の「未来」をひたすら描いている原作も面白かったんです。

「ダンの腕なら、煙草の箱ぐらいの大きさのテープレコーダーだって作れないとは限らないわよ」

これは原作小説の1970年時点の一コマですが、執筆時点において「煙草の箱」サイズのテープレコーダーは夢のような話だったんですよね、きっと。ご存知のように技術革新を経てテープレコーダーはカセットテープの大きさ、つまり煙草の箱とほぼ変わらない大きさまで小さくなりました。

他にも原作では「スティックタイト繊維」という衣服の素材だったり、おそらく「動く歩道」的なものだと思いますが、「滑走道路」というツール、また現在のタッチパネルを予期していたかのように、触るとページが自動的にめくれる新聞など、画期的なアイデアの数々がドラえもんのごとく出てきました。

一方で映画版では史実に忠実な過去、また想像の域をそこまで逸脱しない(数年後の)「未来」という形でした。

自動運転のタクシーだったり、文字が電子パネルに浮き出る案内表示だったり、僕はワクワクしたんですけど、少し物足りないと感じる方もいたかもしれませんね。

舞台の日本への置き換え

原作小説ではカリフォルニアのロサンゼルスや、デンバーといったアメリカの町が舞台となっています。

この舞台設定を映画版では日本に変換していますが、特に1995年時点での宗一郎宅周辺の描き方が良かったなと思いました。

水色のアメリカンポストが迎えてくれる宗一郎の家は(多分平屋ですよね)、自宅前が広々と開けていて、隣家との距離も離れています。この開放感が本当に日本っぽくない。和人(眞島秀和)と璃子(清原果耶)が暮らす洋館も隣家が映らずに単独でポツンと見えるため、独特の雰囲気が漂うたたずまいです。北海道のスウェーデンヒルズとかとはまた違う雰囲気の異国感ですね。

天気予報で「関東地方は〜」とアナウンスしていたり、2025年に宗一郎が降り立つ町は高層ビルが立ち並んでいたりと、おそらく関東地方の大都市(になるであろう都市)なんでしょうけど、既視感がありません。

巻き貝をモチーフにした九十九里ビーチタワー(千葉県)のある海岸や、畑に通った長い一本道、また宗一郎が乗る車とか、彼が勤めていたFWE社のトラックも無国籍感のスパイスを与えていたのではないでしょうか。ちなみにナンバープレートはFWE社のトラックが「KGM」ナンバー、(2025年で)宗一郎の乗ったタクシーは「TKA」ナンバーと、現行の日本式とは異なるタイプでした。

先ほど原作小説の設定を“「かもしれない」の未来”と書きましたが、映画で宗一郎が暮らす世界もやっぱり「かもしれない」の想像を掻き立てられるものだったと思います。観ていてワクワクしたし、楽しかったですね。

説明のスリム化

最も良かったと思えるポイント・状況説明のスリム化についてです。

二つの時代を行き来する『夏への扉』は、未来へ行くコールドスリープ(冷凍睡眠)、また過去に戻る時間転移装置の二つを使ってタイムリープを行います。

基本的にタイムリープをする物語は、その仕組みを解説すること、時間を移動した後に伴う「違い」に直面する困難とかを描く必要がある中、映画『夏への扉』は説明をミニマムに省き、作品のスピード感を損なわなかったのではと思っています。

物分かりが良い佐藤と璃子

一つ目に、宗一郎(山﨑賢人)とPETE(藤木直人)が1985年の時代に戻り、佐藤太郎(原田泰造)という弁護士に遭遇したときのことです。

佐藤太郎という名前の記入例に出てきそうなネーミングはさておき、この太郎さん、30年後から移動してきたという宗一郎の言い分をあっさりと信じます。物分かりが良すぎます。

宗一郎の、というよりも同伴したPETEの一生懸命な説明により、信じる気持ちになったとのこと。PETEのその熱弁を全く映さなかった潔さも相まって、太郎さんと妻のみどりさん(高梨臨)はあっという間に、宗一郎の理解者・心強い仲間となります。

原作小説では太郎さんにあたる男性はジョン、みどりさんに相当する女性はジェニーという名前で、サットン夫妻(佐藤のネーミングはこれに寄せたのでしょうか…)として登場しますが、主人公・ダン(映画版の宗一郎)は彼らに自分を理解させることにもう少し手間取ります。まあ普通に考えたらそうですよね。

ただ、映画版では宗一郎が1985年の1週間余りでやるべきタスク、歴史をなぞり作り出していくことのスピード感を重視したのでしょう。佐藤さん夫妻は宗一郎の仲間になりました!はい次!って感じで物語を前に進めました。

背中のプラズマ蓄電池を見せ、夫妻を説得したPETEの存在価値の大きさはここにもあります。

物分かりの良さで言えば3月8日の璃子(清原果耶)も同じで、“この日2回目の”宗一郎に会った彼女は混乱したでしょう。しかもソウちゃんは未来が確定している口ぶりで璃子にこうこうこうしてほしいと説得してくるわけです。和人おじさん(眞島秀和)と白石鈴(夏菜)の毒牙からソウちゃんを助けなきゃと悲壮感たっぷりに駆け出してきた少女にとって、全く意味のわからない展開であるはずです。

しかも知らない人たち出てくるし。説明しろよとなるはずです。

それでも彼女は「一日で二回も振るな」と事態を飲み込み、ソウちゃんの指示に従いました。

いや、これは凄いですよ。「佐藤璃子です」って普通言えるでしょうか?

この映画に突っ込みどころがあるとすれば僕はここなんですけど、これで良かったとも思うんですよね。寄り道なんてしてられないよねっていう必死さ、真っ直ぐさが感じられたからです。

時間移動のリスクと主人公の戸惑い

二つ目は時間移動に伴う仕組み、また環境変化で直面する戸惑いの省略です。

だが、本当に問題なのは、もしぼくが冷凍睡眠中に死亡した場合のことだった。会社は、三十年間の冷凍睡眠中にぼくが生き永らえる見込みを、七〇%の確率であると主張していた。

作品内で未来に移動する方法として登場するコールドスリープ(冷凍睡眠)。

身体を冷却して新陳代謝を中止させて冷凍保存されることで、経年分の歳を取らずに未来のある地点に「現在の自分」のまま立つことができる手法ですが、引用の通り原作では失敗する可能性にも触れています。

また主人公が30年前に戻るときに用いる「時間転移装置」についても、原作では“未来に飛ぶか、過去に飛ぶかわからない”リスクの高い代物であることが明かされています。

主人公・ダンは幸運にも狙い通りの30年前にバックできましたが。

しかし、映画『夏への扉』ではそういった不確定要素をあっさりと取り除きます。この二つのツールによる時間移動は完成されていました。

加えて、2025年にやってきた宗一郎が「30年後の世界」で悪戦苦闘する描写も最小限に抑えています。

原作の主人公・ダンは30年後に目覚めた世界で、発達した社会の文化への適応や、仕事の食い扶持を探すこと、現代の単語を覚えることにすらも苦しみました。この世界で自分がどうやって生きていくのかを探るストーリーが、結構な分量で描かれます。

タイムリープものにつきもののエピソードですが、映画の宗一郎が手間取っていたのはスマホの扱い、タクシーの乗車方法くらいでした。その戸惑いもヒューマノイド藤木直人がヘルプ。これもPETEを登場させることによるスリム化ですね。

新渡戸稲造の5000円札と思われる紙幣が入った財布も、PETEによっていとも簡単に捨てられてしまいました。

宗一郎が「30年後」に順応することは主題にならないんですね。

「30年後」における宗一郎の社会生活描写が簡略化された一方、映画では宗一郎がかつて勤め、追い出されたFWE社の現社長として坪井剛太(浜野謙太)という青年が登場しました。

ハマケン氏の愛くるしい笑顔がハマったオリジナルキャラクターで、こちらもナイスな起用でしたね。

坪井の起用により、宗一郎は(コールドスリープしていた間の)30年を把握し、2度目の1995年で坪井少年のもとを訪ねて、歴史をなぞる作業を施します。

現世界とは別のパラレルワールドが存在するのではなく、時間軸がループする理論を取っている『夏への扉』にとって、坪井の存在は説得力を補強する大きな意味があったと思います。

蛇足ですが、佐藤さん夫妻も坪井も心底良い人でしたよね。

宗一郎が目覚めた2度目の2025年、映画で描かれたその先で、宗一郎と“再会”するであろう3人のことを考えるとまた幸せな気持ちになれました。

“救われる”璃子への印象付け

「1995年の僕と 2025年の僕で 絶対君を救う」

このキャッチフレーズにあるように、映画『夏への扉』のメインテーマは僕(宗一郎=山﨑賢人)が君(璃子=清原果耶)を救う部分です。

原作も最終的に主人公が「君」とコールドスリープを経て再会し、結ばれる物語なのですが、映画版は“救われる”対象である璃子の描き方、また清原果耶さんの演技が抜群で、より一層「君を救う」のコンセプトに合致していました。

本記事ではここまで散々スピード感だとかスリム化とか書いてきましたが、それも全て「璃子を救う」ゴールに最短ルートで到達するための素晴らしいプロセスだったんじゃないかなと思います。

原作と映画の違い

原作小説では、璃子に該当する役柄がリッキーという少女でした。

ただし、映画版とは彼女の義父を含めて少々設定が異なります。コールドスリープ前の時点の年齢をベースに見てみましょう。

小説の人物

ダン(主人公):30歳

リッキー(ヒロイン):11歳

マイルズ(リッキーの継父)

- マイルズはリッキーの母(未亡人)と結婚

- リッキーとマイルズは血は繋がっていない

- リッキーの実母はその後他界

- リッキーの実父は言及なし

- リッキーのシェルターとして「祖母」が登場

- 主人公とマイルズは親友の関係

- 主人公にとってのリッキーは「親友の継娘」

- 主人公とリッキーは19歳差

映画版の人物

高倉宗一郎(主人公):27歳

松下璃子(ヒロイン):17歳

松下和人(璃子の養父)

松下功一(璃子の実父。科学者。実母とともに事故で他界)

- 宗一郎は成人前に母と父を亡くした

- 父の親友である功一のもとで研究に励み、生活もともにする

- 功一の娘・璃子は妹のような存在

- 功一夫妻が事故で他界

- 功一の弟・和人に未成年の璃子が引き取られる

- 主人公にとって和人は叔父のような存在

- 主人公と和人は共同経営者の関係

- 宗一郎と璃子は10歳差

原作では主人公と(ヒロインの義父にあたる)マイルズが親友の関係、つまり同世代で、主人公とヒロインのリッキーは結構な歳の差がありました。

またリッキーが幼い頃から“恋人ごっこ”をしていたという描写もあり、主人公のリッキーに対する愛情は感じられます。

一方映画版では主人公・宗一郎にとって(ヒロインの養父にあたる)和人は“お父さんの弟”のような存在にあたります。

宗一郎が引き取られた松下夫妻の娘・璃子は妹のような関係性です。

だから宗一郎が2度目の1985年で、“家族写真”を拾い上げたエピソードも生きてきます。

2人の歳の差を約10コ縮め、なおかつ家族の(ような)関係に置いたことで、主人公はヒロインにとって「おじさん」ではなく「お兄ちゃん」に近い存在になりました。

璃子(リッキー)は未成年なだけに、個人的に映画版はここの改変が効いていたと思います。

感情移入へのスイッチ

主人公の行うタイムリープや行動原則について考えてみます。

原作小説では「親友と恋人に裏切られ、技術者の命である発明までだましとられた。失ったものを取り戻すことができるのか」という部分が核になっています。

リッキーに対する想いは描かれてはいるものの、原作を読んだ印象ではダンがリッキーへ寄せる執念、結ばれるエンディングについては正直唐突な印象を受けました。

けれども映画版では1985年(1回目)の璃子の登場シーンで、彼女がどんなキャラクターなのか、また「ソウちゃん」(宗一郎)にどういう想いを抱いているのかを、清原果耶さんの演技を通じてしっかりと把握することができます。別の言い方をすれば、観る私たちが璃子に対して感情移入できるだけのきっかけを与えてくれます。

宗一郎の同僚であり恋人の白石(夏菜)を意識する描写は特に印象的でしたよね。

宗一郎の家の玄関で、また自宅(和人の家)の玄関で、璃子は白石のヒールの高い靴を見て複雑な表情を見せました。特に前者の宗一郎の家の場面では、自分の通学用ローファーと見比べて、大人と子供の差、敗北感を痛感したんだと思います。

そもそもあのシーンは、ソウちゃんと水入らずの楽しい時間を過ごしていたところに白石が訪ねてきたことに端を発しています。私のソウちゃんが突如として女狐に翻弄されていく。白石を部屋に招き入れた時の表情も、居づらさを感じて裸足のままローファーを履いて出ていくところも、璃子の傷ついた感情を清原さんが見事に表現していました。

白石と和人に裏切られて打ちひしがれる宗一郎を璃子が思いやる場面も泣けましたね。

「だってここにあったのが全部でしょ。ソウちゃんとお父さんの全部」

宗一郎に禁断の想いを伝えたものの、返ってきたのは子どもには何もできないよ、と悲しく残酷な言葉。無力感と悔しさを宿す潤んだ瞳。ああ。

君にこれ以上悲しい顔なんてさせたくない。僕が絶対君を救う…!もうこの時点で清原果耶as璃子のトリコになっていました。

主人公・山﨑賢人が見事

最後に主人公・宗一郎を演じた山﨑賢人さんについてです。

僕はこの映画の宗一郎が山﨑さんで本当に良かったと思っています。その理由について少しご紹介できればと思います。

原作から自意識を引き算

璃子(清原果耶)がソウちゃんへの想いを滲ませる一方、前半(1度目の1985年)の宗一郎はそんなに主張が強くありません。先ほども少し書きましたが、自分に訪れる地獄のような運命にただただ翻弄されるばかりです。

璃子と過ごす自宅に白石(夏菜)が訪ねてきたときも、彼は白石にされるがままでした。別に嫌がっている風でもないものの、意志が感じられないんですよね。だから白石は「私のこと好き?」って聞いたんだと思いますが。

映画を鑑賞した後に原作を読んで、一番感じたのは主人公・ダンの強烈な自意識でした。

小説が一人称で進むこと、また時代や文化の違いもあるので当然なんですが、ダンの言動、行動からは「ぼくが、ぼくが」が滲み出ていたように思えるんですよね。自分が世界の中心。他者に対して皮肉を言う場面も見受けられました。

原作を読んで2回目の鑑賞をした時、宗一郎が冒頭に行う自分語りのところに注目してみました。

ここで宗一郎は「僕は大切なものをなくす運命にあるらしい」と、決して順風とは言えない自分史を話します。

原作既読の立場だと、この自分語りがいっそう嫌味のない、癖のないものに聞こえたんですね。悲運とか孤独とかが宗一郎のバックグラウンドに流れる中で、山﨑さんの紡ぐセリフからは自嘲も嘆きも怒りも感じられませんでした。無色透明な状況説明です。

山﨑賢人さんは、2020年の映画『劇場』で、自意識強めの自分語りを繰り返す永田という主人公を演じています。この永田は実に自分本位で、観ていてまあしんどい気持ちになるクズっぷり(褒め言葉です)だったんですけど、そういう語り口もできるわけです。

でも、この映画では感じられなかった。あるいは意図的にしなかったのかもしれません。

原作からの中和という面では、裏切った恋人(白石)に対する復讐要素を薄めたことも挙げられます。

和人と白石に嵌められて自分の生きがい(開発)を奪われた宗一郎。そこにあるのは原作のダンのような怒りに燃える復讐心ではなく、絶望です。コールドスリープの申し込みに訪れた時もそうですね。

反撃するために和人と白石のもとを訪れた時も、もちろん怒りの感情は感じられたものの、ロジカルに反抗を試みていました。ちなみに原作だとダンは2人を煽り、挑発して攻略の糸口を探していきます。

自分の仕事に誇りを持つ開発者の主人公を表現する上で、ダン(原作)が熱さと攻撃性を前面に出す人間とするならば、宗一郎は基本優しく映るんですよね。これは恋人・白石に対して敬語を使っていたことも要因かもしれません。

色に染まっていなかったように映る宗一郎は、PETE(藤木直人)と出会って、イラっとしたり呆れたりと感情を見せるようになりました。璃子の悲しい運命を知り、「璃子を救う」の決意に至りました。この振れ幅が本当に自然で最高でした。

「おじさん」の違和感に笑った

山﨑賢人さんは2021年9月で27歳になります。今回の宗一郎とほぼ同い年です。

そんな山﨑さんは、実年齢より若い役も違和感なくできる方だと思うんですね。(高校生役もまだいけると思います…)

原作からの改変である、“妹のような”璃子との間に介在する恋慕もすんなりと入ってきた一方で、個人的にオッと思ったのは宗一郎が2度目の1985年、定食屋で遠井教授(田口トモロヲ)と会ったシーンです。

そこで宗一郎は、定食屋の息子であり、のちに坪井社長(浜野謙太)になる小学生くらいの剛太くんに、「おじさん」と呼ばれます。

山﨑賢人さんがおじさんと呼ばれる日が来るとは……!!

別に髭を生やしたりしているわけでもないですし、定食屋のテレビではコメンテーターの女の人が「私タイプかも(ハート)」とうっとりするくらいには「美男子」な宗一郎です。江戸川コナンに「おじさん」と言われる小五郎とは訳が違います。

にも関わらず、坪井少年に「おじさん」呼ばわりされてしまうんですよね。「お兄さん」ではなく。

今回は映画『夏への扉』の感想を、原作小説と合わせながらご紹介しました。

タイムリープ、璃子を救うこと、ヒューマノイドとの冒険譚と、複数の魅力をテンポよく紡いだ素敵な映画だったと思います。ぜひ色々な人に観ていただきたいですね!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんな映画もおすすめ

ぼくは明日、昨日のきみとデートする

orange-オレンジ-

見えない目撃者

まともじゃないのは君も一緒